- Nato in Città Alta

Noi del barrio di Città Alta

Tempo di lettura: 7 minuti e mezzo

Bergamo Alta, come viene chiamata nelle guide e dai forestieri, per tutti noi bergamaschi è solo Città Alta. Anche per quelli come me, dal sangue calabro e di seconda generazione.

Oggi, ci appare come un unico quartiere senza grandi differenze tra una via e l’altra ma, quando ero ragazzo, non era affatto così.

Negli anni Settanta, Città Alta aveva più residenti, almeno il triplo di quelli che la abitano adesso, ed era suddivisa in zone corrispondenti alle parrocchie, anche quelle più numerose e ognuna con il suo oratorio.

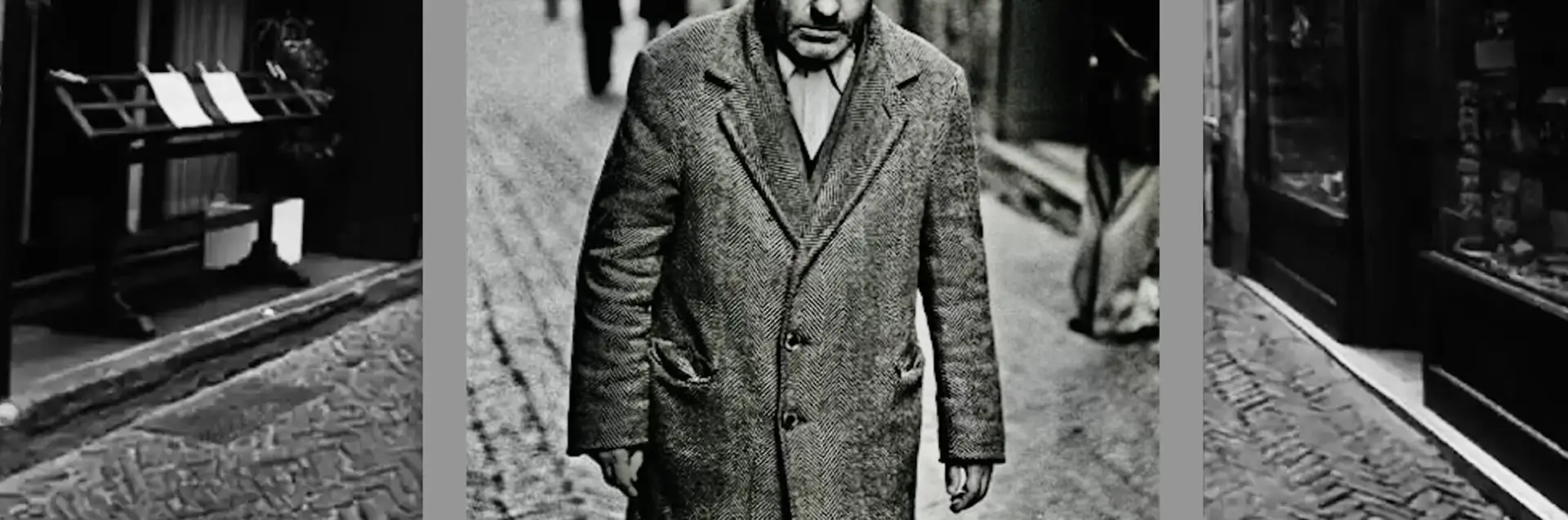

Chi abitava in punti cardinali opposti non si conosceva. La distanza era di poche centinaia di metri, ma erano universi distanti, estranei l’uno all’altro. Una condizione anomala che trae origine nel secondo dopoguerra, quando Città Alta divenne un luogo di immigrazione. Donne e uomini venuti dal Sud Italia che, attraverso i loro mestieri e i loro riti familiari, ricreavano il proprio mondo, il più delle volte lasciato con gli occhi lucidi e un groppo alla gola.

Spesso provenivano dalla stessa città se non addirittura dallo stesso paese. Perciò, non erano lucani ma di San Chirico Nuovo, un centinaio di case nel cuore della provincia di Potenza. Non erano campani ma di Tramonti, il polmone verde della Costiera Amalfitana. E non erano calabresi ma di Bagnara o di Palmi.

Il primo che riusciva a prendere la residenza in via Salvecchio o in via Arena faceva poi da traino a parenti e amici dello stesso paese natale. Tradizioni e abitudini differenti, che si intrecciavano con le consuetudini orobiche di chi viveva in Città Alta da generazioni, dando vita a un ibrido, tanto sorprendente quanto imprevedibile, giunto fino ai giorni nostri.

Il potere del “fùbal”.

Tra noi ragazzi non c’erano barriere, potendo contare su due collanti universali praticamente infallibili: il pallone e la bella stagione.

L’estate era uno spazio libero per saltare, correre e nascondersi, in ogni anfratto di quel borgo medievale che trasudava storia da ogni pietra.

Ma più dell’estate poteva il “fùbal”, come lo chiamavano molti di noi. Uno strumento di aggregazione come nessun altro, trasversale a tutte le provenienze, generazioni e classi sociali. Una lingua franca, spontanea, ben oltre l’esperanto o l’inglese, che dava un senso compiuto alla babele in cui vivevamo.

Città Alta richiamava le atmosfere di un barrio argentino, come quelli di San Telmo o La Boca a Buenos Aires. Un quartiere periferico fiero della propria identità, che andava formandosi di giorno in giorno. Aperto a chi aveva l’intenzione di radicarsi e vivere lì, ma refrattario a includere chi veniva da fuori solo per curiosare, attratto dal nuovo o dal diverso.

Proprio come a Baires o a Cordoba, il barrio di Città Alta prendeva qualcosa dalle molteplici culture che lo animavano, senza aderire integralmente a nessuna di queste, reclamando con orgoglio la propria unicità.

Giocare alla Fara era una scuola di vita.

Oratori e cortili a ogni angolo, ma l’unico vero palcoscenico per chi amava il pallone era il campo della Fara. Pieno di buche, con l’erba che cresceva qua e là, quel terreno polveroso era disseminato di pietruzze appuntite assetate di sangue, quello delle nostre ginocchia. Ma vuoi mettere la solennità della chiesa sconsacrata di Sant’Agostino a far da fondale a ogni cross, anche il più sbilenco, e la Rocca che ci scrutava severa dal Colle di Sant’Eufemia?

Era una dimensione urbana senza pari, in cui vigevano regole estemporanee, dettate più dalla creatività e dall’anarchia che dalla International Football Association Board.

Giocare alla Fara era una scuola di vita. O ti adattavi velocemente a ogni insidia o tranello, per poi cavartela degnamente in qualunque campo di gioco, oppure eri destinato a pessime figure, anche su un campo con l’erba tagliata all’inglese.

Ripenso a ciò che ha scritto Jorge Valdano, campione del mondo con l’Argentina nel 1986 e autore di quaranta gol con la “camiseta blanca” del Real Madrid in un’ottantina di presenze. Nato a Las Parejas, vicino a Santa Fe, è uno che nel barrio ci è cresciuto, tirando calci alla “pelota” sulla terra battuta e sull’asfalto.

“Bambini scalzi di qualsiasi sobborgo dell’America Latina, bambini con scarpette lucide in un parco della ricca Europa. Ovunque rimbalza un pallone, lì c’è un uomo “in nuce” che si impegna con tutta l’anima. Giocano con un pallone che somiglia soltanto a un pallone. Si scontrano e si schivano, ridono o si arrabbiano. E tutto serve per mettere a posto un po’ alla volta il delicato sistema di comunicazione. Il calcio offre diritti a tutti: egoisti e generosi, coraggiosi e codardi, esibizionisti, furbi, tipi volgari, violenti o malinconici”.

E se Città Alta era simile un barrio argentino, la Fara era la sua Boca, la porta d’ingresso a quel micromondo così complesso e variegato. Tutte le giocate più geniali e temerarie nascevano su quel campo spelacchiato, la nostra “Bombonera”, dove frustrazione ed esaltazione convivevano in perenne simbiosi.

La verità è che oggi ero troppo stanco, non ce la facevo più.

Con noi giocava Giulio, un ragazzo della mia età. Il prototipo dell’ala sinistra, fantasiosa e innamorata del pallone, da cui non voleva mai separarsi e che avrebbe portato con sé anche a dormire o sotto la doccia.

Fanatico del dribbling, delle rovesciate volanti, dei gol direttamente da calcio d’angolo che tentava regolarmente. Un vero funambolo, tutto tunnel, doppio passo e “rabona”. Più di una volta lo vidi tentare di emulare Vito Chimenti, attaccante a quell’epoca del Palermo, celebre per la sua “bicicletta”, un colpo di tacco per saltare l’avversario facendogli passare la palla sopra la testa. Difficilissimo.

Se la cavava piuttosto bene, però la palla non la mollava mai. Facendogli notare il suo irritante individualismo, il più delle volte deleterio per il gioco di squadra, lo invitavamo a passarci più frequentemente il pallone. Lui ci rispondeva: “Sì, ma così io non mi diverto”.

Eravamo rassegnati al suo egoismo indisciplinato quando, un giorno, a metà del secondo tempo iniziò a disfarsi velocemente della palla, dopo un tocco o due al massimo. Disorientati da questa sua conversione inaspettata, a fine partita ricevette lodi e pacche sulle spalle. Ma Giulio, col fiatone, ci rispose laconico: “La verità è che oggi ero troppo stanco, non ce la facevopiù”. E dalla partita successiva, ricominciò a nasconderci la palla.

L’orologio, alla Fara, non era contemplato. Giocavamo sino allo sfinimento, così le partite si concludevano all’improvviso, quando a tutti veniva a mancare la forza per un passaggio laterale di due metri. Nessun calcolo o pensiero riguardo al risultato, semplicemente si esaurivano le pile e, con le energie, terminava l’incontro.

E allora tutti a bere alla fontana, decisi a prosciugare l’acquedotto. Oppure, con qualche moneta in tasca, imitavamo gli anziani che vedevamo nelle osterie ordinando calici di spuma come fosse vino, delizioso e inebriante.

Altro che San Siro o il Bernabeu. Al “Faracanà” sperimentavamo ogni stile di gioco, dal calcio totale olandese al ruvido atletismo inglese, dalla malizia uruguagia alla “ginga” brasileira, il calcio “bailado” di Garrincha e di Pelè. Quanto meno ci provavamo. Tattiche improbabili, anticipando il “4-2-fantasia” del Milan che vinse a Madrid con Seedorf trequartista dietro a Pato, Borriello e Ronaldinho. Imitavamo i grandi campioni ma non era importante riuscirci. Eravamo felici di essere lì e di prendere a calci un pallone.

“Ciao, sono Robi”. “Piacere, Stefano”.

Ricordo l’estate del 1988 e i miei ventitré anni. Stavamo componendo le squadre pronti per l’ennesima sfida epocale la cui vittoria o sconfitta sarebbe stata celebrata in pizzeria. Chi perde paga, ovviamente. Quando arriva un’amica in compagnia di un uomo, giovane ma decisamente più grande di me. Lui mi chiede se può giocare e ovviamente la risposta è “sì”. Ci presentiamo velocemente, non c’è tempo da perdere. “Ciao, sono Robi”. “Piacere, Stefano”.

Nei primi minuti, gli passo due o tre palloni col contagiri, che nemmeno Rivera o Pirlo… Ne avesse stoppato uno. Allora gli dico: “Ascolta, o stai in attacco, e ne butti dentro qualcuna, o esci. Noi giochiamo per vincere”. Senza discutere, esegue i miei ordini e un paio di gol li fa. Bene, l’allenatore in campo che è in me si ritiene soddisfatto.

Passa qualche giorno e vengo a sapere il cognome di questo Stefano, scarso a centrocampo ma più che decente sotto porta. Si chiama Benni. Sì, proprio lui, l’autore della “Compagnia dei Celestini” e di “Bar Sport”, libri che ho adorato. Perché al “Faracanà” succedevano anche queste cose.

Il tango e la milonga.

Un mio caro amico, Francesco detto Ciccio – come Graziani, Baiano e tanti altri – ironizza sulla mia passione per il calcio olandese. Afferma che noi italiani siamo argentini e viceversa. Che Argentina e Olanda – nel Mondiale del 1978, ma anche nel 2014 e nel 2022 – finisce sempre come è giusto che sia, perché il calcio della pampa è superiore a quello che si gioca nella terra dei mulini a vento.

Dove si ballano il tango e la milonga – insiste Ciccio – dimorano il genio e la tecnica, il cuore e la “garra”. Perché tutto nasce dal barrio, a Rosario come in Città Alta. Io ribatto che ad Amsterdam è nato Johan Cruijff, poi lui mi parla di Messi e Maradona. E vince l’Argentina 2 a 1.