- Le storie di Mimmo

Mangiare da soli

Tempo di lettura: 5 minuti

Chi d’abitudine frequenta ristoranti e trattorie, e ha avuto in dono dalla sorte un marcato spirito di osservazione, si sarà accorto che, da un po’ di tempo a questa parte, le persone che mangiano da sole sono sempre di più.

Fino a qualche anno fa, solo chi viaggiava per lavoro era avvezzo a questa consuetudine che, il più delle volte, aveva i requisiti in una rassicurante routine. Specie per chi tornava, ogni volta, nello stesso locale e si sedeva allo stesso tavolo, magari ordinando gli stessi piatti.

Venire riconosciuti subito, una volta varcata la soglia del locale, era un modo per sentirsi a casa. Scambiare due parole con il titolare o il cameriere, per poi ordinare “il solito”, aveva l’effetto, non trascurabile, di attenuare la malinconia che, specie d’inverno o all’imbrunire, attanaglia alla gola la gran parte dei viaggiatori solitari.

Tra le infinite variabili e un pizzico di noia che attira a sé ogni trasferta lavorativa, si poteva fare affidamento su una certezza incrollabile: un ristorante, o una trattoria, dove stare bene. Pur cenando in solitudine.

Per necessità, prima scolastiche e in seguito lavorative, io mi sono ritrovato spesso a mangiare da solo. Nonostante ciò, per cultura familiare tramandata di generazione in generazione, ho sempre associato il sedersi a tavola in buona compagnia alla forma più semplice e spontanea per celebrare la vita. Una cerimonia da officiare con letizia che prevede dosi massicce di affetto e allegria da parte di amici o parenti. Che poi fosse un matrimonio o una cena di classe, una festa religiosa o una scusa qualsiasi per stare insieme, non importa. È la gioia del convivio.

Sono cresciuto tra enormi padelle e fornelli sempre accesi, respirando già dal mattino il profumo della parmigiana di melanzane e del baccalà alla messinese. È naturale che, nel mio immaginario, fino a qualche anno fa, uscire a pranzo o a cena significasse farlo unicamente in coppia o in gruppo. Ma non è più così. Il mondo è cambiato, anche a tavola.

Un calzino spaiato o un numero primo?

Se qualcuno, oggi, mangia per conto suo al ristorante, può farlo per svariati motivi. Innanzitutto, demografici. In Italia, le famiglie con un unico genitore rappresentano un fenomeno in forte crescita. Negli ultimi anni, sono più o meno raddoppiate, con un netto aumento delle madri sole, addirittura esponenziale dei padri nella medesima condizione.

Secondo la propria indole – ma io ho provato entrambe le sensazioni – chi mangia da solo può sentirsi un calzino spaiato o, al contrario, provare una sorta di entusiasmo, quello di chi incarna un numero primo, con tutta la sua straordinaria unicità.

In ambedue i casi, pranzare o cenare per conto proprio presenta molteplici vantaggi: si focalizza meglio l’attenzione sul cibo che si sta gustando, i profumi e i sapori ci appaiono più vivi e intensi, si è più ricettivi alle descrizioni dei piatti e si tende a ricordare più a lungo il piacere che ci hanno donato le pietanze che abbiamo assaggiato.

Se non si è eccessivamente immersi nei propri pensieri, quando si mangia da soli si notano in maggior misura anche le dinamiche della sala, il funzionamento del servizio, le interazioni tra il personale.

Un gioco irresistibile

Ritrovarsi da soli a tavola è anche un modo per dare libero sfogo all’immaginazione, “giocando” a indovinare le vite degli altri. Si fantastica sulle esistenze altrui, interpretando la realtà a proprio piacimento, alla ricerca di connessioni segrete e nascoste. Un gioco tanto innocuo quanto divertente che appassiona da sempre l’avventore solitario.

Se osserva con attenzione una coppia, cerca di intuire da quanto tempo sono innamorati indagando su piccoli gesti rivelatori, come il modo in cui lui le versa il vino. Chissà poi se le sue percezioni sono corrette. D’altronde si tratta solo di un gioco, uno svago innocente per passare il tempo tra una portata e l’altra.

Con la stessa curiosità, si intrattiene con diletto ad esaminare le famiglie, soprattutto quelle numerose. Quando la discussione al tavolo è animata, cerca di intuire il tema della diatriba, chi ha ragione e chi ha torto. Oppure, se ridono a crepapelle, quale sia il motivo di tanto contagioso buonumore.

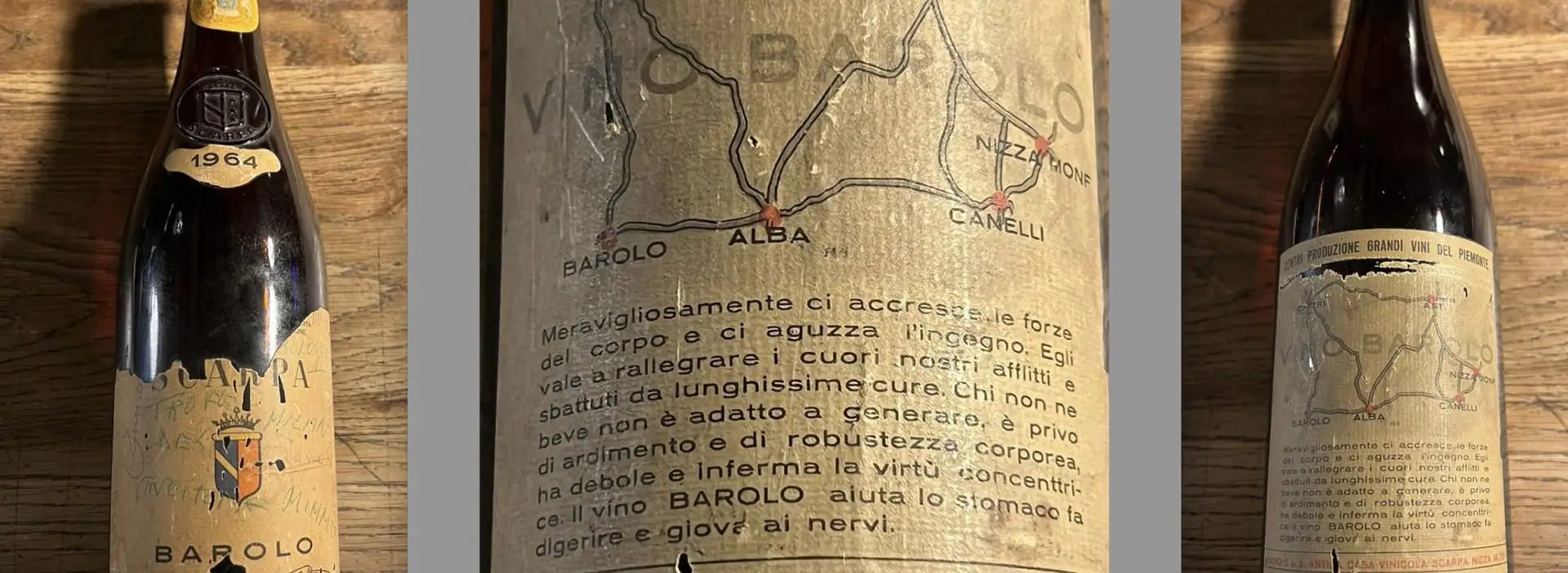

A questo punto, il commensale solitario – che il Carducci o il Foscolo avrebbero definito “solingo” – è in attesa del dolce o del caffè. Con studiata lentezza, e gli occhi semichiusi, sorseggia dal proprio calice ciò che è rimasto del nettare di Bacco che ha scelto con cura dalla lista dei vini al bicchiere. Ha l’aria pensierosa e non si comprende se, in quell’istante, vorrebbe diventare invisibile, smaterializzarsi. Oppure, se strizza gli occhi per indagare meglio su ciò che avviene ai tavoli vicini. O, ancora, se amerebbe tanto scambiare due parole con qualcuno, non importa chi.

Qualcosa di intimo e segreto

Ogni persona che mangia da sola, a modo proprio, fa trapelare qualcosa di intimo della propria esistenza. Come quell’uomo, novantenne e quasi cieco, che viene da noi un paio di sere alla settimana. Misura i suoi passi con cautela, fidandosi di chi incontra lungo il tragitto che lo conduce al tavolo a lui riservato, sempre il medesimo. Tra molte ombre e poche luci, assapora un boccone alla volta della solita pizza, avvertendo attorno a sé un’atmosfera tranquilla e amichevole.

Oppure, quell’ingegnere in pensione che tutte le domeniche veniva a prendere due Margherite con poca mozzarella e doppio basilico – una per sé e una per la moglie – e adesso ne prende una sola, per non smarrire del tutto la serenità che gli donava quel rito settimanale.

Insomma, esiste una profonda differenza tra essere soli e sentirsi soli. E in un ristorante la seconda ipotesi non è contemplata.

Perché per cucinare per qualcuno, devi volergli bene. E se è solo, devi volergliene ancora di più

Quando ero ragazzo, durante i cinque anni del liceo, ho pranzato sempre da solo. Tornavo tardi da scuola e trovavo apparecchiato per me in cucina. La tovaglia a quadretti, ripiegata con cura,copriva solamente un quarto della tavola. Mi attendevano silenziosi una bottiglia d’acqua col tappo appena svitato e un piatto di pasta, ormai scotta, coperto da un altro piatto per conservarne il calore. Un atto unico che andava in scena invariabilmente ogni giorno feriale, senza variazione alcuna.

Quando ricordo quella pasta scotta penso a un gesto d’amore. Perché per cucinare per qualcuno, devi volergli bene. E se è solo, devi volergliene ancora di più.