- Le storie di Mimmo

Così ridevamo

Tempo di lettura: 5 minuti

Lo abbiamo completamente scordato. Tutti noi, uomini e donne contemporanei, dobbiamo il nostro benessere a quegli uomini e quelle donne che, nati all’inizio del secolo scorso, hanno affrontato ogni genere di avversità per portarci dove siamo ora.

Quando si parla di quella generazione che si è rimboccata le maniche per ricostruire il nostro Paese, distrutto e umiliato dalla guerra, si pone sempre l’accento sullo spirito di sacrificio, sulla disciplina o sulla capacità di lavorare duramente. Raramente, invece, si riflette sul buonumore che la caratterizzava.

Non si trattava di ingenuità o faciloneria, ma di una forma di resilienza che traeva forza e convinzione dal riuscire a sorridere in ogni occasione, anche nelle avversità. Vi era un’abilità istintiva nel cogliere ironia e calore umano pur negli stenti e nella sofferenza. Questi uomini e queste donne non negavano il dolore, semplicemente lo avevano superato, permettendosi addirittura di riderne senza sentirsi degli sprovveduti.

Questo atteggiamento alimentava la fiducia reciproca e consentiva di stringere legami autentici tra le persone, custodiva in sé un’energia contagiosa necessaria a un’Italia che aveva bisogno non solo di mattoni e fabbriche, ma di una speranza condivisa e di sogni collettivi da realizzare.

Voglia di leggerezza

La cultura popolare di quegli anni, dai film e alle canzoni radiofoniche, era sostenuta da una combinazione ideale di fatica quotidiana e spontanea allegria, che contribuì alla rinascita italiana non solo materiale, ma anche emotiva.

Il cinema dell’epoca ci fornisce una ricca testimonianza di quegli anni, allo stesso tempo difficili e meravigliosi. Se Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e Luchino Visconti, ci mostrano una vita semplice, fatta di sacrifici, dignità e fiducia nel domani, altri film, come “Pane, amore e fantasia” di Luigi Comencini, ci raccontano, con vaporosa ironia, le vicende di un piccolo paese immaginario del centro Italia, con tutta la voglia di cambiamento e di leggerezza che si respirava nell’immediato dopoguerra.

A San Remo e alla neonata RAI, Renato Carosone, Fred Buscaglione, Domenico Modugno erano tra i volti più emblematici di quell’Italia che stava sbocciando. Canzoni come “Nel blu dipinto di blu” dipingevano in maniera esemplare il desiderio di riscatto e di libertà di un Paese che voleva volare, lasciandosi il passato alle spalle.

Il ristoratore e il principe del foro

Tra questi nuovi italiani pronti a qualunque sacrificio, ma ricchi di speranza e di buonumore, c’era anche mio padre.

Aveva tratti caratteriali che erano comuni a molti altri individui che, in quegli anni, popolavano l’Italia da Nord a Sud, e si riconosceva in molti dei clienti che frequentavano abitualmente il nostro ristorante. Uno di questi era un importante avvocato del foro di Bergamo. Si chiamava Eugenio e aveva qualche anno più di mio padre. Sette per l’esattezza.

Ogni domenica, a pranzo, l’avvocato amava riunire Da Mimmo l’intera famiglia. O meglio, la sua e le famiglie dei suoi figli, per trascorrere insieme l’unico giorno di riposo che quella vita così densa di impegni gli concedeva.

Eugenio e mio padre si conoscevano da quando, in Città Alta, apparve l’insegna “Da Mimmo” nel cuore della Corsarola. I loro percorsi di vita erano completamente diversi, ma entrambi avevano ereditato dalle loro esperienze umane la dote del sorriso e del coraggio di osare.

Ogni volta che interagivano tra loro, si divertivano a punzecchiarsi, sempre con garbo, evidenziando ancor di più la stima e l’affetto che provavano l’uno verso l’altro. Era un po’ come assistere a “Guardie e ladri”, con Totò e Aldo Fabrizi, un film in cui i protagonisti, dietro a una maschera comica, possedevano una forte carica di altruismo e compassione.

Quanti anni hai, che ti conosco dagli anni Cinquanta?

Eugenio, nato nel 1918, conosceva bene un piccolo vezzo di mio padre, un accenno di vanità a cui non riusciva a sottrarsi: non voleva dire la sua età. A nessuno.

Così, una domenica, l’illustre avvocato mi prese da parte e mi chiese senza preamboli quanti anni avesse papà. Di fronte al mio mal celato imbarazzo, condizionato dalla conoscenza del suo segreto, accennò un sorriso e, dandomi un piccolo buffetto sulla guancia, decise di non insistere.

Il mio rifiuto a denunciare pubblicamente le primavere di mio padre non se lo aspettava, ma non per questo rinunciò al voler soddisfare la sua curiosità.

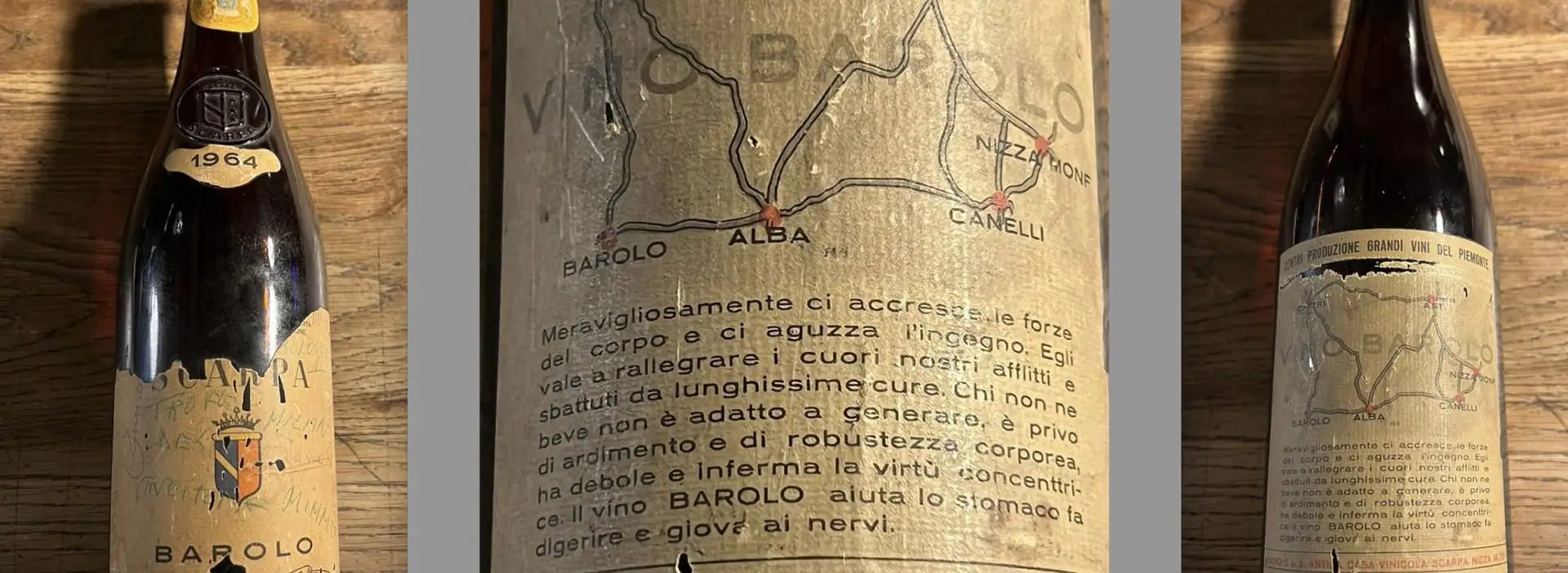

Terminato il pranzo, in attesa del caffè, Eugenio si incamminò spedito verso la cassa dove mio padre, più che occuparsi dei conti, era impegnato a risolvere un complicato cruciverba della sua adorata “rivista che vanta innumerevoli tentativi d’imitazione”.

Dopo due chiacchiere studiate ad arte sull’autunno ormai imminente, il noto e apprezzato professionista incalzò papà: “Mimmo, ma quanti anni hai che ti conosco dagli anni Cinquanta ed eri già un trentenne spostato con figli?”.

Percependo nella domanda dell’amico avvocato una sottile malizia, papà non si scompose e rispose togliendosi sette anni: “Sessantasette”. La replica di Eugenio fu immediata, talmente veloce da far pensare che se la fosse preparata: “Come me! Allora siamo coetanei!”.

Entrambi sapevano di mentire ma nessuno dei due poteva accusare l’altro. Seminascosto, trattenni le risate per quella scenetta da avanspettacolo in cui ci si burlava di se stessi, dei propri limiti, delle proprie innocue furbizie, interpretata da persone che si riconoscono, si comprendono e si vogliono bene.

Catarì, Catarì!

Quel pranzo domenicale finì con mio padre e il principe del foro a intonare “Core ‘ngrato”. Come due vecchi saponari di Fuorigrotta, felici di stare al mondo: “Catarì, Catarì! Pecché me dici sti parole amare. Pecché me parle e ‘o core me turmiente, Catarì?”.

Eugenio, con la sua erre moscia e la cadenza marcatamente orobica, non era molto credibile nell’esecuzione dell’appassionata canzone partenopea. Mio padre, fingendosi napoletano, lo correggeva con studiato puntiglio. Così ridevano, così ridevamo.